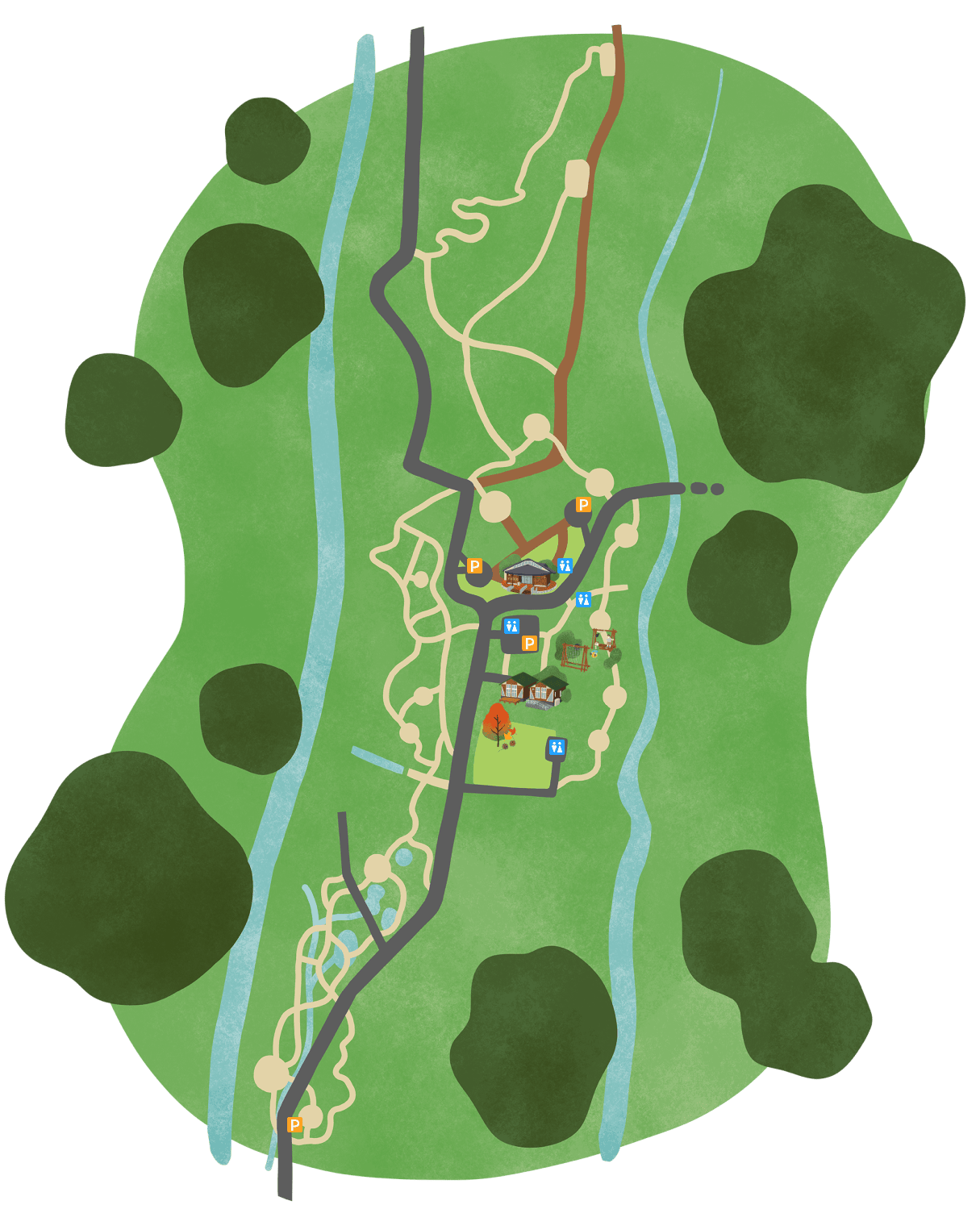

園内マップ

三重県民の森で

見られるいきもの・植物たち

ニガイチゴ(実)

- 見れる場所

- 生産の森、自然の森、藤棚

- 見れる時期

- 6月

味はその名前の通り、甘酸っぱい中に苦味が残る大人の味?です。園内では他にもナワシロイチゴやモミジイチゴといった木いちご達を見ることができます。どの木イチゴもとげがあるので、注意してくださいね。

ヤマモモ

- 見れる場所

- トンボ池、太陽の丘

- 見れる時期

- 6月

町道沿いやトンボ池などに植えられており、赤い実をたくさんつけます。熟して黒っぽくなった実は甘くそのままでも十分おいしく食べられます。

当然、人間だけでなく野生動物にも人気で、実がなる時期にはヤマモモの木に猿がたくさんなっている光景も見られます。

チガヤ

- 見れる場所

- 掲揚台広場、芝生広場

- 見れる時期

- 5月、6月

綿毛のような穂をつけるイネ科の植物。「世界最強の雑草」と呼ばれるほど生命力が強く、「世界の侵略的外来種ワースト100」にも選定されています。秋のススキのように、日に照らされて光る穂が広がる光景はなかなか美しいものです。

ネジバナ

- 見れる場所

- 展望台、ことりの里、芝生広場、つどいの広場、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 6月、7月

らせん階段のように花が咲く、ユニークなランの仲間。その捻れ方に決まりはなく、右巻きと左巻きが混在しています。園内では各所で見ることができ、群れて風に揺れている様子がとても可愛らしく、来園者の目を楽しませてくれています。

ネムノキ

- 見れる場所

- ふれあいの館

- 見れる時期

- 6月

ピンク色の綿毛のような花を咲かせるマメ科の木。綿毛に見える部分は花弁ではなく雄しべで、先端に花粉がついているのを見ることができます。ちなみに名前の由来は夜になると葉をとじて「眠る」ように見えるところからきています。

タイサンボク

- 見れる場所

- ふれあいの館

- 見れる時期

- 5月、6月

アメリカ原産の木で、花の大きさはなんと30センチ以上! ホオノキの花と似ているとおり、同じモクレン科の植物です。大きくなった木では下からはるか上の花を眺める事しかできませんが、ふれあいの館の前にある木は枝が下の方まで伸びているので、運が良ければ間近でよく見ることができます。

ヤマボウシ

- 見れる場所

- ちびっこ広場

- 見れる時期

- 5月、6月

白い花を葉の上一面に並べて咲かせる木。白い花びらのように見える部分は実は「総苞」という葉っぱの部分で、そのまん中にあるボール状のかたまりが本当の花です。それを頭に、白い総苞を頭巾に見立て「山法師」の名がついたとか。実は9月ごろになると赤く熟して甘くなり食べられますが、好き嫌いが分かれる食感です。

テイカカズラ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、ことりの里、自然学習展示館、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 5月、6月

その名は藤原定家に由来するという由緒正しき?ツル植物。この時期、プロペラのような白い花をいっぱいに咲かせ、甘い香りを森の中に漂わせます。ぜひ近くで匂いをかいでほしい花ですが、樹液でかぶれる人もいるそうなので、傷つけないようにご注意を。森の整備中には邪魔にしがちな植物ですが、この時期になると、あってよかったなぁと感じます。

ササユリ

- 見れる場所

- 見れる時期

- 6月

ササにそっくりな葉っぱを持つユリの仲間。白~薄ピンクに咲く花は、緑の草原にとても映えます。見栄えだけではなく、香りも華やか。森の中でいい香りがしたら、近くに咲いているかも?

コアジサイ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、自然の森

- 見れる時期

- 5月、6月

日本の固有種であり、名前の通り小さなアジサイの仲間です。アジサイのような装飾花はなく、両性花のみなので地味な印象ですが、森の木陰で咲いている水色の花は清楚で美しいものです。遊歩道のあちこちで小さい株が育っているのが見られますが、たくさんの花が見られるのは自然の森、三重用水西側の遊歩道の斜面です。

ガマズミ(花)

- 見れる場所

- 野鳥の森、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 5月、6月

初夏に清楚な白く小さな花を咲かせ、その光や花粉を求めて昆虫が集まります。仲間である「コバノガマズミ」は開花時期が少し早く、4月ごろから開花します。秋に実る赤い果実はなんともおいしそうですが、ほとんどが種で少々酸っぱい味がする程度です。

エゴノキ(花)

- 見れる場所

- 野鳥の森、ことりの里、自然学習展示館、自然の森、冒険の森、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 5月、6月

かわいらしい白い花を下向きにたくさん咲かせる樹木。果実を食べるととっても「えぐい」ことが名前の由来だそう。これはサポニンをたくさん含んでいるため、かつては石鹸の代用として使われていたのだとか。実の中にある種は大きく、冬になるとヤマガラが器用に殻を割って中身を食べているのをよく見かけます。

オトメツバキ

- 見れる場所

- 自然学習展示館、四季の森

- 見れる時期

- 2月、3月

ツバキの園芸種のひとつです。薄桃色の八重咲きの花を咲かせる、名前通り可憐な姿のオトメツバキ。名前の由来は乙女を連想させる見た目からという説のほか、江戸時代にある藩が他藩に出すのを止め、門外不出にしたことから「お止め椿」→「乙女椿」と呼ばれるようになった説もあるそう。

ヤブツバキ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、流れの広場、四季の森、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 2月、3月、4月

名前の由来は「厚い葉の木」→アツバキ、「艶のある木」→ツヤバキなどの説があります。虫のいない寒い時期に花を咲かせるのは、蜜を吸いにくるメジロやヒヨドリなどの鳥に花粉を運んでもらうため。よく考えてますね。この蜜は人間が吸っても甘くておいしいです。

サザンカ

- 見れる場所

- ことりの里、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、四季の森、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 1月、2月、11月、12月

冬に咲くおなじみの花です。漢字では「山茶花」と書き、この読みから「さんさか」→「さざんか」となったと言われています。冬の時期に開花する花は甘い蜜をふくみ、昆虫やメジロなどの貴重な食料となっています。

ヤマアカガエル(卵塊)

- 見れる場所

- ことりの里、トンボ池

- 見れる時期

- 1月、2月、12月

ヤマアカガエルはこんな寒い時期に、あえて冬眠を中断してまで卵を産みます。ことりの里のはばたきの池ではいくつもの卵塊(らんかい=卵のかたまり)を見ることができます。

アオジ

- 見れる場所

- ふれあいの館

- 見れる時期

- 1月、2月、11月、12月

緑や黄色の体は、自然に溶け込んで目立たないようになっています。

県民の森でも冬によく見られますが、生垣の中など目立たないところにいます。積雪時は餌探しのために出てくる姿が見られます。

トラツグミ

- 見れる場所

- ことりの里、ヒノキの森、つどいの広場

- 見れる時期

- 1月、12月

ツグミの仲間では最大の種で、黒と黄色のしま模様から名前がついています。夜や曇りの日に、長い口笛のような声で鳴きますが、昔はその声が気味悪がられ、鵺や鵺鳥と呼ばれていました。採餌のため体を震わせる、通称「トラダンス」をしている姿が見られたらラッキーかも。

マヒワ

- 見れる場所

- ヒノキの森

- 見れる時期

- 1月

アトリと同様、県民の森では冬にみられる鳥です。冬の間ずっと見られるわけではなく、移動中にスギやハンノキの種子を食べている印象です。

アトリ

- 見れる場所

- 自然の森、ふれあいの館

- 見れる時期

- 1月、12月

県民の森には冬鳥として訪れ、群れでフウの木の種子などを食べに来ます。ふれあいの館付近では、落ちた種子を食べるために地面に降り立つ姿が見られることも。県民の森で見られる群れは小規模ですが、地域によっては数万羽ほどの大群で見られることもあるようです。

マンリョウ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、ことりの里、自然の森、冒険の森、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、11月、12月

高さ30~100㎝ほどの低木で、園内各所林の中で自生しています。漢字では「万両」と書き、お正月用の縁起木として親しまれています。似たものに「センリョウ(千両)」がありますが、こちらは葉の上に実がついていて、実る数が万両より少ないです。名前は似ていますが、サクラソウ科とセンリョウ科で全く別の種類です。

センリョウ

- 見れる場所

- 四季の森

- 見れる時期

- 1月、12月

正月飾りなどにも使われる縁起物。同じく赤い実を多数つけるサクラソウ科のマンリョウ(万両)と対比した縁起物として、「センリョウ(千両)」の字を充てるようになったそうです。

ミヤマホオジロ

- 見れる場所

- 流れの広場、トンボ池、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 1月、2月、11月、12月

県民の森には冬鳥としてやってきます。オスは長く伸びた冠羽に黄色が入っているのが特徴的。

名前の「ミヤマ」は深山ではなく、「遠隔地」を意味しているそうで、朝鮮半島などで繁殖することが由来だそうです。

シロハラ

- 見れる場所

- 野鳥の森、自然の森、冒険の森、四季の森、ちびっこ広場、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、11月、12月

冬の森を歩いていてガサガサと聞こえたら、シロハラがエサを探しているのかも。落ち葉の下にいるミミズなどを探して地上を歩き、驚くと「ピョコピョコピョコピョコ!」(うまく文字に表せません)と鳴きながら飛び立ちます。

ルリビタキ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、ことりの里、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、トンボ池、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 通年

県民の森には冬鳥としてやってきます。

名前の通り、オスの頭は美しい青色をしています。鳴き声はジョウビタキと良く似ていますが、やや柔らかく、「ヒン、ヒン」という高い声の間に、「クッ、ククッ」と低い声が入ります。 ジョウビタキよりも森の中にいることが多く「鳴き声はするけど姿が見えない…」なんてことも。

ジョウビタキ

- 見れる場所

- ことりの里、芝生広場、冒険の森、ふれあいの館、トンボ池、四季の森、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 1月、2月、11月、12月

県民の森には冬鳥としてやってきます。ジョウビタキの「ジョウ」は白髪頭の意味があり、その名の通り、オスの頭は銀色です。

鳴き声は「ヒッ、ヒッ」という高い声の間に、「クッ、ククッ」と低い声が入ります。

ゴマダラチョウ(越冬)

- 見れる場所

- ことりの里、トンボ池

- 見れる時期

- 1月、2月、12月

食草であるエノキの落ち葉をめくると、ゴマダラチョウの幼虫に出会うことがあります。もともとは緑色の体も、冬を越す姿は枯れ葉のような茶色に変化し、じっと春を待ちます。

※最近では特定外来生物「アカボシゴマダラ」の分布が広がっています。アカボシゴマダラを見つけた場合、飼育・生きたままの運搬・野に放つ等の行為が禁止されています

ウラギンシジミ(越冬)

- 見れる場所

- 自然の森、冒険の森、流れの広場、四季の森

- 見れる時期

- 1月、2月、11月、12月

銀色がかった白い羽が特徴のチョウ。成虫は晩秋になると葉の裏に止まり、そのまま寒く厳しい冬を乗り越えます。ウラギンシジミが止まっていた葉の裏には、その爪のあとがついているんだとか。 冬を越した個体だけが翌春に卵を産み、命をつないでいくことができます。

フユイチゴ

- 見れる場所

- 野鳥の森、自然の森、冒険の森、藤棚、四季の森

- 見れる時期

- 11月、12月

林床で地面をはうようにして生えているのが見られる木イチゴの仲間。木イチゴといえば初夏のイメージですが、この種類だけはその名の通り、冬に実が熟します。そのお味は甘酸っぱくて、ちょっと野性的な感じ?です。

フウ(紅葉)

- 見れる場所

- つどいの広場

- 見れる時期

- 12月

つどいの広場にそびえる大きなフウの木は、紅葉も終わりかけの12月中旬、周りに遅れて見頃を迎えます。形と紅葉の時期から、最近では県民の森の「赤いクリスマスツリー」と言われています。※年により色付き具合が異なります。

コナラ(どんぐり)

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 9月、10月

里山を代表する木。昔から人々に利用されており、県民の森でも「しいたけ菌打ち体験」イベントで原木として利用しています。8月下旬を過ぎると、ゾウムシの仲間「ハイイロチョッキリ」にきれいに切り落とされたどんぐり付きの枝を見かけます。

トウカエデ(紅葉)

- 見れる場所

- 冒険の森、ふれあいの館、四季の森

- 見れる時期

- 11月

中国や台湾が原産のカエデの仲間で、街路樹としてもよく植えられている木。剥がれたような樹皮が特徴です。プロペラのような種子をつけ、そこから自然に芽生えたトウカエデも園内ではよく目にします。

イチョウ(黄葉)

- 見れる場所

- ことりの里、ふれあいの館、流れの広場

- 見れる時期

- 11月

学校や街路樹など様々な場所に植えられている木。原始的な裸子植物で「生きている化石」としても知られています。県民の森では流れの広場がイチョウのおすすめスポットです。

タカノツメ(黄葉)

- 見れる場所

- 自然の森、冒険の森、アスレチックコース、太陽の丘

- 見れる時期

- 10月、11月、12月

冬芽が鷹の爪に似ていることが名前の由来だそうで、唐辛子とは無関係。。秋にレモンイエローに色づく葉は光に透かすと美しく、落葉した後は周囲から甘い香りが漂います。

ハゼノキ(紅葉)

- 見れる場所

- 野鳥の森、展望台、ことりの里、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 10月

秋には鮮やかな赤に紅葉し、冬になると、実を食べにたくさんの鳥たちが集まります。黄色い種は「きつねの小判」と呼ばれ、100個集めると願いが叶うとか?

※ウルシ科の植物で、樹液や切り粉に触れるとかぶれます

ケヤキ(黄葉)

- 見れる場所

- 展望台、ことりの里、自然学習展示館、芝生広場、ふれあいの館、つどいの広場

- 見れる時期

- 10月

県民の森がある菰野町の「町の木」としても知られる落葉高木で、箒を逆さにしたような美しい樹形が特徴です。秋の黄葉も美しいですが、新緑の時期もおすすめです。

イロハモミジ(紅葉)

- 見れる場所

- ことりの里、掲揚台広場、自然学習展示館、自然の森、冒険の森、アスレチックコース

- 見れる時期

- 11月

最も一般的なカエデの仲間で、お寺などを彩る紅葉はこの種が多いです。葉の裂片を「いろはにほへと」と数えたことが名前の由来だそう。紅葉を見ながらのウォーキングはウォーキングコースBの冒険の森エリアがおすすめです。

アサギマダラ

- 見れる場所

- 野鳥の森、芝生広場

- 見れる時期

- 5月、10月

フワフワと優雅に飛ぶ美しいチョウです。本州から沖縄、遠くは台湾まで2000キロ以上を飛んでいく「旅をするチョウ」として有名で、どこからどこまで飛んでいくかを調べるマーキング調査が全国的に行われています。県民の森では「鹿の谷林道」やフジバカマ畑、ヒヨドリバナ、アザミなどの花に来ているのを見ることができます。

ヤクシソウ

- 見れる場所

- 見れる時期

- 10月、11月

花の少ない晩秋にもきれいに咲きほこるキクの仲間。名前の由来は、薬として使われたからとか、薬師如来の後光に似ているからなど諸説あるそうです。薬としては、乾燥したものが腫れものに効く塗り薬として使われていたそうです。

ススキ

- 見れる場所

- ことりの里、自然の森、つどいの広場、流れの広場、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 9月、10月、11月

秋の七草のひとつで、動物の緒に似ていることから「尾花」とも呼ばれます。

県民の森でのあちこちの草原で見られますが、風に揺られながら夕日に照らされるススキは、秋の風情がありますね。

クロガネモチ

- 見れる場所

- ことりの里、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 10月、11月、12月

秋から冬にかけて、小さな赤い実をつける常緑樹です。街路樹として見かけることもありますが、名前が「金持ち」に通じるところから縁起がいいとされ、庭木に植えられることも多いです。

ツブラジイ(どんぐり)

- 見れる場所

- 芝生広場、つどいの広場

- 見れる時期

- 10月

県民の森で見られる中で一番小さなどんぐり。スダジイと似ており、殻斗(どんぐりの帽子の部分)はバナナの皮のように包まれています。所謂「椎の実」なので食べられますよ。

キンモクセイ

- 見れる場所

- ふれあいの館、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 9月、10月

江戸時代に中国から渡来し、その香りの良さから庭木としてよく植えられています。雄木と雌木とあり、日本には雄木しか入ってないので、実を見ることはありません。園内では町道沿い各所に植えられています。

スダジイ(どんぐり)

- 見れる場所

- 芝生広場

- 見れる時期

- 10月、11月

「シイの実」として食べられるどんぐり。炒るともちもちした食感となり、けっこうおいしいです。サルがかじった後もよく落ちています。このどんぐりの殻斗(かくと)は普通のどんぐりの帽子型とは違って、実全体を覆うような変わった形です。

ノコンギク

- 見れる場所

- 流れの広場、トンボ池

- 見れる時期

- 10月

たくさんの種類がある野菊のなかでも、もっとも普通に見られる種類。紫がかかった白色のシンプルでかわいらしい花ですが、まとまった群落になるので一斉に咲いている様子はなかなかきれいです。

コウヤボウキ

- 見れる場所

- 四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 10月

日当たりのよい林内で咲いている秋の花。根元から何本にも分かれた枝につく花は、オケラの花とよく似ていますが、こちらはほんのりピンク色でかわいらしい感じ。ちなみにこの変わった名前は、高野山で茎を束ねてほうきとして使っていたところからついたそうです。

オケラ

- 見れる場所

- 太陽の丘

- 見れる時期

- 10月

白くてモジャモジャな面白い花を秋に咲かせます。 トゲトゲした魚の骨のような形のガクも特徴的。かつては「山でうまいはオケラにトトキ(ツリガネニンジン)」と言われ、山菜としてよく食べられるほど普通に山野に生えていましたが、近年は数が減って絶滅危惧種となってしまいました。

アキノキリンソウ

- 見れる場所

- 四季の森

- 見れる時期

- 9月、10月

別名はアワダチソウ。セイタカアワダチソウはアキノキリンソウの背が高くなったような姿から名前がつけられています。ちなみに「秋の」とついていないキリンソウは黄色い花ですが、ベンケイソウ科であり近い仲間ではありません。

アキアカネ

- 見れる場所

- ことりの里、芝生広場、トンボ池

- 見れる時期

- 8月、9月、10月、11月

「夕焼け小焼け~の赤とんぼ~」の歌でおなじみのトンボ。「赤とんぼ」と呼ばれる「トンボ科アカネ属」の中で一番メジャーな存在です。 夏に涼しい山地へ移動し、秋に産卵のため里に戻る習性を持ち、御在所岳ではこの移動範囲を調べるマーキング調査が長年行われています。

ヤマジノホトトギス

- 見れる場所

- 自然の森、四季の森

- 見れる時期

- 8月、9月、10月

植物らしからぬ名前ですが、由来は鳥の「ホトトギス」の胸にある斑点になぞらえているんだとか。派手な配色は林の中でもよく目立ちます。

ススキ

- 見れる場所

- ことりの里、流れの広場、トンボ池

- 見れる時期

- 9月、10月、11月

秋の七草のひとつ。かつては茅(かや)と呼ばれる植物の一つで、かやぶき屋根の原料となっていました。県民の森でのあちこちの草原で見られますが、風に揺られながら夕日に照らされるススキは、秋の風情がありますね。

ゴンズイ(実)

- 見れる場所

- 野鳥の森、自然の森、冒険の森、四季の森

- 見れる時期

- 9月、10月、11月

秋になると真っ赤な実がはじけて、中から黒い種を見せます。同じ名前の魚がいますが、樹肌の模様が似ているからという説や、その魚同様に役に立たない(使い道がない)から名前がついたという説もあります。

ゲンノショウコ

- 見れる場所

- トンボ池

- 見れる時期

- 8月、9月、10月

古くから生薬として利用されており、その薬効が優れている所から「(胃腸に効く)現の証拠」という名前となりました。 種が落ちたあとのカラの形がおみこしの屋根に似ているので、「ミコシグサ」とも呼ばれます。

カツラ(落ち葉)

- 見れる場所

- 冒険の森、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 9月、10月

カツラの葉はハート型のかわいらしい形をしていますが、特徴的なのは形だけでなくその香り。カラメルのような甘い香りがするんです。落ち葉だけでなく、雨上がりの日などは、辺り一面に甘い匂いが漂っていることも。

アケビ(実)

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、トンボ池

- 見れる時期

- 9月、10月

紫色の皮がぱっくりと割れて果肉が顔を出すアケビの実。白いゼリー状の果肉はとっても甘いですが、種が多くて少し食べづらいです。皮が割れない「ムベ」の実も園内で見ることができます。

アカメガシワ(実)

- 見れる場所

- 野鳥の森、展望台、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、四季の森

- 見れる時期

- 9月、10月

空き地があるとまず最初に生えてくるパイオニア植物の一つです。生命力が強くどんどん増えて嫌がられることもしばしばですが、樹皮は生薬として胃潰瘍や胃酸過多に効果があるそう。カラスなどの鳥たちがよくこの実を食べています。

マテバシイ(どんぐり)

- 見れる場所

- ことりの里、冒険の森、アスレチックコース、流れの広場、トンボ池、四季の森、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 9月、10月

日本固有の種類。大きな実は県民の森のクラフトでも大活躍です。またアクがほとんどないので、そのまま炒って食べることができます。そのためか、サルやイノシシもこの実が大好き!あちこちでどんぐりを食べた跡を見つけることができます。

クヌギ(どんぐり)

- 見れる場所

- ふれあいの館、トンボ池

- 見れる時期

- 9月、10月

まんまるのどんぐりとモジャモジャの帽子が特徴的なクヌギ。9月の中頃から実が落ち始め、秋の始まりを知らせてくれます。拾ったまま保存しておくのにはご注意を。ゾウムシの幼虫が入っている実がけっこうあり、ある日どんぐりからころころしたイモムシが出てきます。

オトコエシ

- 見れる場所

- 流れの広場、トンボ池

- 見れる時期

- 9月

秋の七草のひとつであるオミナエシに近い種類の花です。優しげなオミナエシ(女郎花)に対して、力強い感じがするのでオトコエシ(男郎花)と呼ばれるようになったと言われています。

ヤマハギ

- 見れる場所

- 見れる時期

- 9月、10月

秋の七草のひとつ。古くから日本人となじみの深い植物で、『万葉集』では、秋の到来を告げる花として詠まれ、花札では猪とともに描かれています。

キンミズヒキ

- 見れる場所

- 流れの広場

- 見れる時期

- 9月

黄色い小さな花が可愛らしい秋の花。タンニン多く含み、止血剤・下痢止めなどの薬草となります。生薬名は竜牙草(リュウゲソウ)。

ホオジロ

- 見れる場所

- 展望台、ことりの里、芝生広場、つどいの広場、流れの広場、トンボ池、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

名前の通り頬が白いのが特徴。「チチッ、チチッ」と控えめな声で鳴きます。春、繁殖期に入った時のさえずりは「一筆啓上つかまつり候」と聞きなされますが、本当にそう聞こえるかはあなた次第?です。

エナガ

- 見れる場所

- 緑陰広場、野鳥の森、展望台、ことりの里、ヒノキの森、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、流れの広場、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

丸い体に小さなくちばし、そして全長の約半分を占める長い尾が特徴。枝にぶら下がりながら虫を捕まえたりとなかなかアクロバティックです。秋冬にはシジュウカラなどと混群を作り、その先頭を飛ぶことが多いです。

メジロ

- 見れる場所

- 自然観察の森、緑陰広場、野鳥の森、展望台、ことりの里、掲揚台広場、自然学習展示館、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、流れの広場、トンボ池、四季の森、ちびっこ広場、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

目の周りが白いことが名前の由来。木の実や花の蜜が好きで、冬はサザンカの花粉で顔が黄色くなっていることも。あまり逃げないので、せわしなく木の枝を動き回る姿を近くで見せてくれます。

コゲラ

- 見れる場所

- 自然観察の森、緑陰広場、野鳥の森、展望台、ことりの里、自然学習展示館、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、つどいの広場、トンボ池、四季の森、ちびっこ広場、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

日本最小のキツツキの仲間。「ギー」と小さな声で鳴きます。キュートな顔立ちをしていますが、意外と気は強め。人が近づいても「コツコツ」と強い音を鳴らしながら、木を叩き続けています。

シジュウカラ

- 見れる場所

- 自然観察の森、緑陰広場、野鳥の森、展望台、ことりの里、掲揚台広場、自然学習展示館、芝生広場、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、藤棚、流れの広場、トンボ池、四季の森、ちびっこ広場、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

胸にネクタイしている様な模様が特徴。ツツピー、ツツピーなどいろいろな鳴き声でお互いにコミュニケーションを とっているそう。秋冬にはコゲラやエナガなど他の種類の鳥たちと群れを作って(混群といいます)行動しています。

ヤマガラ

- 見れる場所

- 自然観察の森、緑陰広場、野鳥の森、展望台、ことりの里、掲揚台広場、自然学習展示館、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

「ニーニー」と高い声で鳴き、オレンジと黒の体色は森の中でも目立ちます。秋冬にはシジュウカラやエナガたちと混群をつくり、森の中を賑やかに移動していきます。

ヒヨドリ

- 見れる場所

- 自然観察の森、緑陰広場、野鳥の森、展望台、ことりの里、掲揚台広場、自然学習展示館、芝生広場、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、つどいの広場、藤棚、流れの広場、トンボ池、四季の森、ちびっこ広場、太陽の丘

- 見れる時期

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

ピィーヨ、ピィーヨ、と大きな声で鳴く鳥。街中でも見られる身近な種類のひとつです。木の実や果物が好物で、冬にはツバキやサザンカの蜜を舐めている姿も見かけます。

コヤマトンボ

- 見れる場所

- 流れの広場

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月

黒と黄色の縞模様に見えますが、近くで見ると胸部のメタリックな色に気が付くはず。ヤゴはクモのような形をしており、足が長いのが特徴です。

コオニヤンマ

- 見れる場所

- 流れの広場

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月、9月

「オニヤンマ」とつきますが、オニヤンマ科ではなくサナエトンボ科のトンボ。頭が小さく、足が長めなのが特徴です。ヤゴも独特で、枯れ葉のような平べったい形をしています。

ヒグラシ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、ヒノキの森、自然の森、四季の森

- 見れる時期

- 通年

日暮れ時になくことから「日暮らし」の名がつきました。夏の終わりに鳴いているイメージもありますが、実際には割と早い時期から鳴き出します。もしお腹に白いフワフワしたかたまりがついていたら、それはこのセミに寄生する「セミヤドリガ」という蛾の幼虫です。

ツマグロヒョウモン

- 見れる場所

- ことりの里、自然学習展示館、芝生広場、ふれあいの館、つどいの広場、藤棚、流れの広場、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月

もともとは南方系のチョウでしたが、北に分布を広げている種。幼虫の食草はスミレで、その仲間のパンジーやビオラなどが植えられている街中の花壇でもよく見られます。

ハグロトンボ

- 見れる場所

- トンボ池

- 見れる時期

- 6月、7月、8月、9月

名前の通り、翅が黒いトンボ。チョウのように羽を縦に開いたり閉じたりしてとまるのが特徴で、その姿が、人が手を合わせて神様に祈る姿に似ているということで「神様トンボ」と呼ばれることがあります。

ノコギリクワガタ

- 見れる場所

- 冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 6月、7月、8月

「ノコギリ」の名のとおり、大アゴの内側にギザギザと歯がならんでいます。アゴの形や体の大きさには個体差があり、小さな個体と大きな個体を並べると大きさが倍以上違うことも。県民の森ではコナラやクヌギの他、カシ類やタブノキの樹液によく訪れます。

タマムシ

- 見れる場所

- ことりの里、芝生広場、ふれあいの館、つどいの広場

- 見れる時期

- 7月、8月

真夏の暑い日、ケヤキの梢を見上げるとキラキラ光る虫を見つけることがあります。タマムシです。美しい色合いは光の反射によるもので、天敵の鳥から身を守る効果があるのだとか。

コクワガタ

- 見れる場所

- 自然観察の森、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月、9月、10月

名前から小さなイメージを持たれますが個体差があり、大きな個体だと体長5cm以上あります。県民の森で見られるクワガタでは早くから活動を始め、ゴールデンウィークあたりからその姿を目にします。

ツクツクボウシ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、藤棚、流れの広場、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 7月、8月、9月、10月

名前の通り「ツクツクボーシ、ツクツクボ-シ」と鳴き、10月半ばごろまでその声を聞くことができます。抜け殻は細長く、ツヤのない薄茶色です。

ニイニイゼミ

- 見れる場所

- 自然観察の森、緑陰広場、野鳥の森、展望台、ことりの里、掲揚台広場、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、藤棚、流れの広場、トンボ池、四季の森、ちびっこ広場、太陽の丘

- 見れる時期

- 6月、7月、8月、9月

体長2cmほどの小さなセミ。「チィーーー」と高い声で鳴きます。ニイニイゼミの抜け殻は小さくコロンと

丸みを帯びており、また泥を被っていることが多いので簡単に見分けがつきますよ。

シオカラトンボ

- 見れる場所

- ことりの里、トンボ池

- 見れる時期

- 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月

街中の池でもよく見られるトンボ。オスは成熟すると胸から腹部にかけて白っぽい粉で覆われ、それを塩に見立てたことが名前の由来となっています。対してメスは黄色っぽく「ムギワラトンボ」の愛称で親しまれています。

サトキマダラヒカゲ

- 見れる場所

- 野鳥の森、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 4月、5月、6月、7月、8月、9月

樹液の出ている木でよく見かけるチョウ。たまに汗を舐めに近づいてくることも?「タテハチョウ科ジャノメ(蛇の目)チョウ亜科」のとおり、この仲間は羽に目玉模様を持つのが特徴です。山地には模様までそっくりな「ヤマキマダラヒカゲ」という種類もいます。

ゴマダラチョウ

- 見れる場所

- 緑陰広場、ことりの里、自然学習展示館、冒険の森、アスレチックコース、太陽の丘

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月、9月

里山を代表するチョウで、夏にはコナラなどの樹液に集まります。幼虫の食草はエノキ。晩秋にエノキの落ち葉をめくると、越冬中の幼虫に会えるかもしれません。

コシアキトンボ

- 見れる場所

- トンボ池

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月、9月

腰の部分が白い(メスは黄色)ことから、「腰明きトンボ」「腰空きトンボ」と言われる説があります。縄張り意識が強いので、トンボ池でも他のトンボと争う姿が見られるかもしれません。

クロヒカゲ

- 見れる場所

- 自然学習展示館、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月

暗いところが好きなためか、初夏の頃は自然学習展示館に迷い込んでくることもしばしば。蛾に間違われがちですがれっきとしたチョウの仲間です。幼虫はササ類を食べて成長します。

クロスジギンヤンマ

- 見れる場所

- ことりの里、トンボ池

- 見れる時期

- 4月、5月、6月、7月、8月

ギンヤンマとともにトンボ池で見られる大型のトンボ。ヤンマの仲間では早い時期から活動します。幼虫はコンクリートで覆われた人口の水たまりでも育ちます。

ギンヤンマ

- 見れる場所

- トンボ池

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月、9月

トンボ池で見られる大型のトンボ。オスは腹部の付け根が水色で、とてもきれいです。流れが無い池などに生息し、街中の公園でも見られます。ギンヤンマがいる池は水草がある証拠。

カブトムシ

- 見れる場所

- 冒険の森、アスレチックコース、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 7月、8月

いわずと知れた夏の人気者!。1500m以下の山地〜平地の広葉樹林に生息し、三重県民の森でも冒険の森やちびっこ広場の周辺で、夜や早朝に樹液の出た樹を探すと出会えます。

オニヤンマ

- 見れる場所

- 自然観察の森、ことりの里、つどいの広場、流れの広場、トンボ池、ちびっこ広場

- 見れる時期

- 6月、7月、8月、9月

日本のトンボでは最大級の大きさで、飛んでいる姿も迫力満点!オスは同じ場所をパトロールして飛ぶので、待ち構えていたら捕まえられるかも?県民の森では毎年6月下旬~7月上旬にかけて羽化が見られます。

オオトモエ

- 見れる場所

- 野鳥の森、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、太陽の丘

- 見れる時期

- 4月、5月、6月、7月、8月、9月

翅を広げると10㎝近くになる大きなガ。夜、樹液の出る木を見て回るとよく出会えます。名前の由来は前翅の「ともえ」紋。幼虫時代のグラサン模様もなかなかチャーミングです。

オオセンチコガネ

- 見れる場所

- 自然観察の森、野鳥の森、展望台、自然学習展示館、芝生広場、自然の森、冒険の森、ふれあいの館、アスレチックコース、つどいの広場、流れの広場、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月、9月、10月

金属光沢があり、その色は赤系・青系・緑系と地域差があります(三重県は唯一、3色とも揃った県だそう)。県民の森には緑や赤みを帯びた色が多いです。エサは動物のフン!彼らのような昆虫のおかげで、地球がフンまみれにならなくて済むのです。

オオスズメバチ

- 見れる場所

- 自然観察の森、自然の森、冒険の森、アスレチックコース、トンボ池、四季の森、太陽の丘

- 見れる時期

- 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月

スズメバチのなかまでは世界最大。毎年たくさんの人が襲われており危険なイメージがありますが、凶暴になるのは主に秋。夏の間は巣作りで忙しく、襲ってくることは多くありません。

もしスズメバチを見つけても、決して刺激せず、その場を静かに離れてくださいね。

オオシオカラトンボ

- 見れる場所

- ことりの里、トンボ池

- 見れる時期

- 5月、6月、7月、8月、9月、10月

オスは青、メスは黄色と色が異なります。同じ仲間のシオカラトンボよりも体が大きく、周りに木々が生えているような環境が好き。翅のつけ根が黒くなっているのも特徴です。

ウスバキトンボ

- 見れる場所

- 芝生広場、つどいの広場

- 見れる時期

- 6月、7月、8月、9月、10月

芝生広場の上などを、たくさんの群れでフワフワと漂うように飛ぶトンボ。お盆の時期に増えるため、「精霊とんぼ」の別名もあります。南西諸島以南から世代交代を繰り返しながら北上し、冬になると寒さで全滅、また次の年に南から北上を繰り返すという不思議な生態を持っています。

ヤマジノホトトギス

- 見れる場所

- 四季の森

- 見れる時期

- 8月、9月

山野の林などに生え、県民の森では流れの広場の西側の遊歩道で見ることができます。名前の由来は、鳥の「ホトトギス」の胸にある斑点になぞらえているんだとか。

サンゴジュ(実)

- 見れる場所

- ことりの里

- 見れる時期

- 9月、10月、11月

海のサンゴに見立てて「珊瑚樹」と名付けられたそう。ヒタキの仲間やメジロ、ヒヨドリなどがこの実を食べにやってきます。鳥たちは、赤からさらに成熟して黒くなった実を選んで食べているようです。

クサギ(実)

- 見れる場所

- 見れる時期

- 10月、11月

ガクの濃いピンクと実のブルーがとても鮮やか。鳥が実を食べてフンをすることで種が運ばれると考えられおり、「こんな所にも生えていた」ということもしばしば。草木染めの材料としても使われています。

クサギ(花)

- 見れる場所

- 見れる時期

- 7月、8月、9月

葉っぱや枝がクサい木、というのが名前の由来です。でも夏に咲く花はとても上品な香り。アゲハチョウの仲間がよく蜜を吸いに訪れます。駐車場周りなど、日当たりが良い場所で自生しています。

ムクゲ

- 見れる場所

- トンボ池

- 見れる時期

- 7月、8月、9月

夏から秋にかけて、ハイビスカスのような形の次々と花を咲かせ、他に花の少ない時期、園内ではよく目立ちます。

アキノタムラソウ

- 見れる場所

- 四季の森

- 見れる時期

- 7月、8月、9月

シソ科の植物で、薄紫色の花を咲かせます。名前の「タムラ」の由来ははっきりしていないそう。藤棚~町道に抜ける遊歩道でよく見られます。